最近は、ほんとに雨が多くなりました。

しかも、ゲリラ豪雨です。だからというわけではないのですが、外回りにおいて、一番、傷むのは、やっぱり雨樋です。

もちろん、雨樋が一軒まるごとごっそりダメになる・・・ことは少ないですが、土砂降りになると、一部の雨樋がダダ漏れ状態になったりするので、雨の日は雨樋チェックにもってこいです。

雨樋はメンテナンスありきで考えましょう

そういった経験から、やはり、雨樋を選ぶ時には、メンテナンスありきで考えておいた方が良いと思います。

まずは雨樋の種類についてです。

雨樋の種類は?

雨樋の専門家になるわけではないので、余分な情報はカットしますが、一般的な住宅において(雪の多い地域は別です)雨樋は、大きく分けて、

- 形状・材質ともに2種類ずつ

で考えておきましょう。

雨樋の形状について

雨樋の形状は、大きく分けて

- 半円型

- 角型

の二つに分かれます。

半円型よりも、角型の方が、雨水を流す量が多くなります。

ただ、半円型の方が、角型よりもお値段はお安いです。

雨樋の材質について

通常、私たちが住宅に使う雨樋の材質は、プラスチックか塩ビです。

ただし、雨樋は過酷な環境にさらされるため、

- プラスチックの場合は、補強のために形状に工夫がしてあり、

- 塩ビの場合は、補強のために芯に金属を使ってあります。

このあたりは、雨樋を選ぶ際に、一応は、知っておいた方が良いと思います。

どう?修理するか?を知っておきましょう

雨樋の形状と材質が把握できたら、次は、万が一、雨樋の一部がダダ漏れになったら?という状況を想像してみましょう。

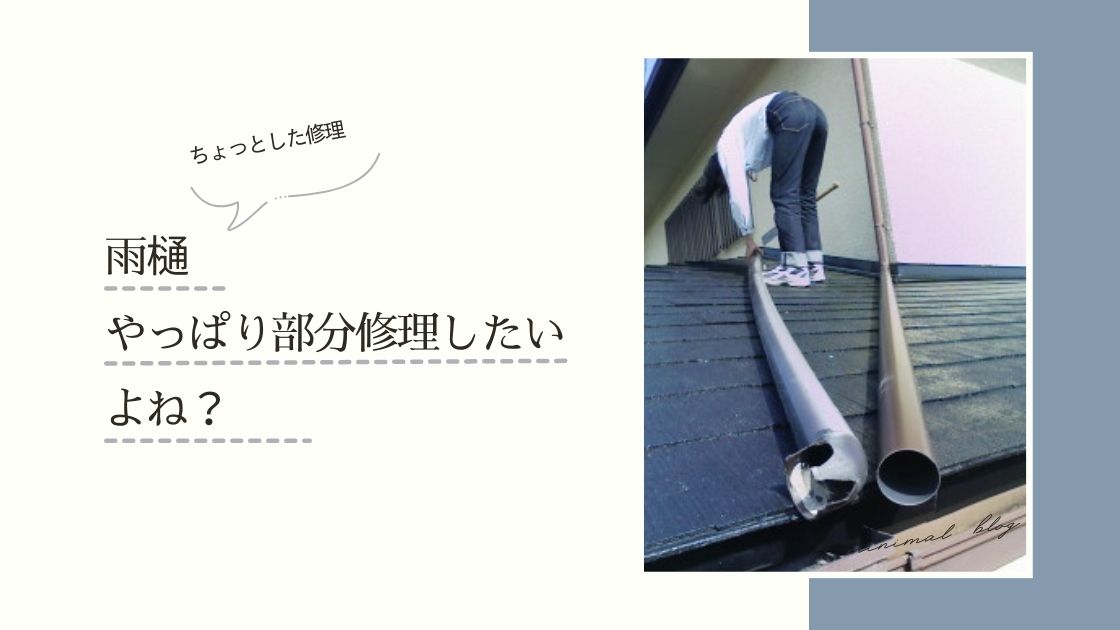

下の写真をご覧ください。

写真ではわかりにくいですが、土砂降りの日は、ここが海のようになります。

できれば、「全部、直すんじゃなくて、悪いところだけ、直せた方が良い」ですね?

つまり、それが答えです。

悪いところだけ、直しやすい雨樋はどれでしょうか?

おすすめの雨樋は?

ここからは、V-大工の独断になります。

今まで、何度も雨樋を部分的に修理した経験がありますが、やはり直しやすいのは、芯に金属が入っている半円型の塩ビの雨樋です。

その理由は、形状が角型よりも、圧倒的にシンプル!で普遍的だからです。

そのため、製品の入手も簡単で安価です。

一方、角型は形状がとても複雑ですから、いざ!修理しよう!と思った時には、すでに廃番になっている場合もありますので、注意しましょう。

雨樋のちょっとした修理のまとめ

雨樋のコスパを新築の時に考える方は、少ないかもしれません。

ですが、それから10年、20年経った時、雨樋の修理費用に、頭を悩ますこともあります。

特に、屋根が寄棟の場合は、雨樋の距離が長く、雨樋交換の費用もバカになりませんので、ぜひ、メンテナンスのことも考えておきましょう。

コメント